我院魏文斌教授等编著的《河陇地区石窟寺类文化遗产价值研究》出版

文化遗产,作为历史文化的珍贵遗存,是人类在利用并改造自然的过程中所创造出的新构筑物或遗留物。这一建构过程不仅融入了人类的知识和技艺,还承载着世代相传的习俗、创新思维以及深厚的思想情感,从而凝聚成人类意志。同时,由于地域特色、自然条件、技术水平、思想信仰、民族特性以及文化交流等多种因素的综合作用,文化遗产在内容和表现形式上呈现出多样性,其价值也因此而各异。对于石窟寺来说,它既是一种物质财富,包含了祖先的审美和价值理念。更是一种精神财富,作为佛教意识的产物,由一定范围内的信仰者(僧侣及信众)基于信仰或某种宗教功能的需求而创造。故石窟寺的价值与其他文物相比,不仅需要强调其本体的价值,还要关注它内在蕴含的精神价值,以及对现在社会的影响。

本书结合考古学、文化遗产学、地理学等不同领域有关文化遗产价值的研究,构建出石窟寺遗产价值评估框架,包括:历史价值、文化价值、科学价值、美学价值、社会价值和景观价值等六项一级指标,十三项二级指标。并以河陇地区石窟寺遗产为例,进行具体分析。

河陇地区石窟寺介于西域与中原之间,依托走廊南山(祁连山),以河西四郡为中心城市,依照地理单元,划分为河西区、陇中区、陇南区、陇东区。不同的地貌地质特征,造就了不同的石窟寺艺术类型,保存状况亦有不同。然河陇地区所处的地理位置与中西大通道——丝绸之路一直密切关联,加之唐宋之前丝绸之路路网的发达,成为展示东西、南北文化交流的重要历史场所。故本书没有拘泥于探究不同地域间的石窟寺价值差异,还从丝绸之路甘肃段整体出发,探讨石窟寺从兴起、发展繁荣乃至衰落整个过程的发展脉络,继而构建起河陇地区石窟寺在中国石窟寺发展演变中的地位。

通过分析发现:(1)河陇地区石窟寺遗产是丝绸之路发展兴盛之际,印度、中亚佛教艺术和文化经丝绸之路传播至甘肃地区的产物,起到了东联中原内地,西接西域、中亚和印度的桥梁和纽带作用。(2)石窟寺虽然是佛教的产物,但其中包含着非常丰富的内容,如宗教思想及宗教行为、艺术、技术(生产力水平)、民族、文化交流、服饰制度等。河陇地区的石窟寺还往往承载着与丝绸之路及周围城镇相关的重大历史事件。(3)河流石窟寺受人口、城镇的经济、环境影响,呈现围绕中心城市分布的格局。并在其发展演变中,发展成诸多佛教聚落,形成独特的景观。景观与文学相辅相成,构成了石窟寺类文化遗产的自然、人文与文学相结合的价值。

河陇地区的石窟寺作为丝绸之路文化遗产的重要组成部分,其内涵与价值的研究必将会不断深入,而本课题的研究将会为其提供很好的理论依据。但目前,这些石窟保存状态不一,因此保护、管理、研究、弘扬仍然是这些文化遗产永恒的主题,如何让这些文化遗产“活”起来,将是我们未来面临的重大课题。

该书是魏文斌教授团队最近几年系列研究成果之一,也是国家社科基金西部项目“丝绸之路甘肃段石窟寺类文化遗产价值研究”的总结。

本书第一作者为魏文斌,兰州大学二级教授,现任考古学及博物馆学研究所所长、考古与文化遗产研究院执行院长,主要从事石窟考古、佛教艺术及丝绸之路考古、文化遗产研究。第二作者为陈月莹,现为厦门大学创意与创新学院助理教授,上海交通大学博士,本硕均就读于兰州大学考古学系,师从魏文斌教授,主要研究方向为文化遗产保护与活化、景观考古。第三作者为杨博皓,现为广州铁路职业技术学院马克思主义学院讲师,硕、博士就读于兰州大学,师从魏文斌教授,主要研究方向为佛教考古。

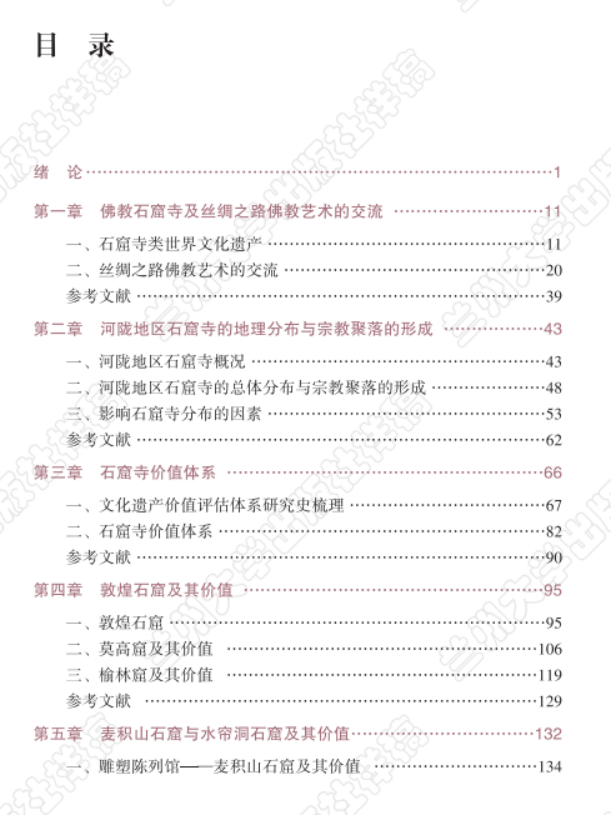

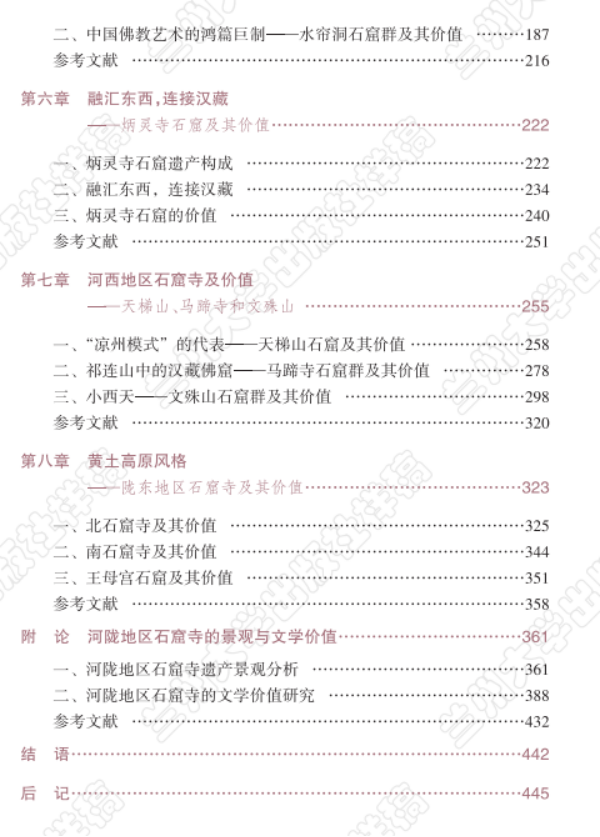

书籍目录: