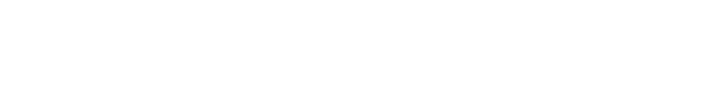

讲座纪要 | 宫本一夫:青铜器从欧亚草原到中原地区的传播 以蒙古高原青铜墓葬为视角

2024年12月10日,九州大学名誉教授宫本一夫教授应我院邀请,在兰州大学秦岭堂作了题为《青铜器从欧亚草原到中原地区的传播:以蒙古高原青铜墓葬为视角》的专题讲座。此次讲座为兰州大学考古与文化遗产系列讲座之一,由我院菊地大树教授主持,魏文斌教授、任曜新副教授出席活动,部分本科生与考古学研究生参加了此次活动。

宫本一夫教授

讲座伊始,宫本老师对东亚农业的出现进行了介绍,主要是在公元前3500年至公元前3000年的凉爽气候条件下,畜牧型农耕社会、农耕社会与二次农耕社会在东亚地区如何分布。他指出,在蒙古高原发现的磨盘和磨棒应属于中国北方新石器时代早中期的石制农具类型,并概述了公元前三千年以后畜牧农业的成立情况。

之后,宫本老师详细介绍了从公元前2千年纪后半期到公元前1千年纪北方青铜器文化与中原青铜器文化的传播情况。他特别提到了属于阿凡那谢沃(Afanasevo)型式的12号墓葬和属于蒙克海尔汗(Munkhkhairkhan)文化的15号墓葬的特征及遗物出土情况,并分析了蒙古青铜器时代墓葬制度的变迁。阿凡那谢沃文化的埋葬时期与阿凡耶谢沃青铜时代文化时期相对应,蒙克海尔汗文化的埋葬时期与塞伊玛-图尔宾诺(Seima Turbino)青铜时代文化相对应。阿凡那谢沃文化墓葬呈圆形,而库涅夫(Okunev)文化墓葬、方形坟墓和长方形坟墓呈方形或长方形。圆形平面从西向东延伸,方形平面从西北向东南延伸。阿凡那谢沃文化(公元前3千年纪末)和蒙克海尔汗文化(公元前2千年纪初)代表了牧民文化伴随着青铜技术,从西向东在欧亚大陆东部草原上传播的一个阶段。

随后,宫本老师介绍了公元前2千年纪前半期塞伊玛-图尔宾诺文化和安德罗诺沃文化经由欧亚草原传至中原地区的路线,通过分析塞伊玛-图尔宾诺文化的铜矛分布情况,结合中原地区的河南下王岗遗址等地发现的塞伊玛-图尔宾诺文化类型的青铜矛头,表明中原地区青铜器的出现与塞伊玛-图尔宾诺文化的传播密切相关。他推测这一文化传播路径可能经由蒙古中部地区传播到中原地区,并探讨了这一文化可能在中国农业社会青铜时代文化开端中发挥的作用。

接着,宫本老师指出在公元前15至9世纪的卡拉苏克(Karask)青铜时代文化阶段,蒙古高原东部广泛分布着长方形石板墓(Ⅰ型),中部地区分布着亚腰形墓(Ⅲ型),西部地区分布着赫列克苏尔墓。内蒙古中南部的朱开沟文化与从外贝加尔地区到蒙古中部的亚腰形墓文化有着交流关系。卡拉苏克文化时期墓葬规模的差异反映了群体规模的差异,标志着欧亚大陆东部草原全面牧业社会的开始。

宫本一夫教授在讲座中

讲座的最后,宫本老师还探讨了公元前两千年纪后半期的早期铁器时代的锻铁文化(地下式炉)与铸铁文化(地上式炉)的分布情况以及欧亚大陆的锻铁传播路线。塔加尔文化(早期铁器时代)石板墓(Ⅱ型)中的随葬品差异表明了个人层面的社会分化,表明了首班制社会的出现。铁剑在这一时期成为威信财,欧亚草原东部地区开始了成熟的骑马文化。此外,铁器文化通过草原传播到中国农业社会。蒙古高原西部的昌德曼(Chandmani)文化与早期铁器时代相对应,显示出社会分层的增加和地区酋长之间不平等的出现。匈奴的丧葬制度继承了昌德曼文化,随着地区首领的融合,匈奴游牧国家得以建立。

讲座结束后,菊地大树老师对讲座内容进行了简要评述。他强调了这些发现对于理解中国北方新石器时代早中期的农业发展和青铜器文化传播的重要性,并鼓励学生深入研究这一领域,以期获得更多的学术成果,并希望各位同学重视对新材料和技术手段的运用以及跨学科合作交流在考古研究中的重要性。

菊地大树教授作总结

宫本一夫教授签名

活动合影