任乐乐动物考古学最新研究成果

近年来,我校考古学教师任乐乐副教授在动物考古研究方面取得了一些重要的研究成果。主要有:

河西走廊及青藏高原东北部动物资源利用相关研究

1. Ren, L., Yang, Y., Qiu, M., Brunson, K., Chen, G., & Dong, G. (2022). Direct dating of the earliest domesticated cattle and caprines in northwestern China reveals the history of pastoralism in the Gansu-Qinghai region. Journal of Archaeological Science, 144, 105627. (SCI /SSCI/A&HCI)

介绍:黄牛、绵羊和山羊是最早驯化于西亚地区的家养动物,从古至今在中国人民的日常生活中发挥了重要的作用,但是这些家畜何时、何种路线传入中国仍存在争议。河西走廊,处于甘青地区的西北部,是史前和历史时期欧亚大陆东西方文化交往交融的大通道。

本研究以河西走廊西部西城驿文化火石梁遗址和缸缸洼遗址出土的动物遗存为研究对象,通过对其进行AMS碳十四测年和动物考古鉴定分析,并结合研究区已发表的动物考古资料,梳理了甘青地区早期牛羊出现的时间及牧业活动的历史。结果表明,这两个遗址点出土的家养绵羊/山羊(4060-3840 cal BP)和黄牛(3970-3830 cal BP)骨骼是甘青地区目前发现最早的具有直接测年数据的遗存,但其年代显著晚于中国北方温带草原地区的牛羊遗存。出土动物遗存表明,甘青地区的牧业活动最早出现在齐家/西城驿文化时期(约4000 cal BP),明显晚于之前该地区粪生真菌孢子研究的结果。我们认为,在4000BP之前,甘青地区粪生真菌孢子的显著增加可能来源于家猪和/或野生动物,并非来自家养牛羊,因此利用菌孢指示甘青地区牧业活动的出现可能还需要更多考古证据的支持。

图一 家养牛羊在中国的早期传播

2. Qiu, M., Li, H., Lu, M., Yang, Y., Zhang, S., Li, R., ... & Ren, L. (2022). Diversification in Feeding Pattern of Livestock in Early Bronze Age Northwestern China. Frontiers in Ecology and Evolution, 10, 908131. (SCI)

介绍:作为联通黄河流域、亚洲中部干旱区和欧亚草原的关键地带,河西走廊汇集了起源于东亚、西亚的多种作物和家畜,成为较早见证史前跨大陆文化交流的地区之一。已有研究显示,麦类作物和家养牛羊约在4000 BP前后传入河西走廊(当地青铜时代的开端),并在随后的一千纪中对当地人群的生业模式产生了显著的影响;在古食谱视角上总体表现为C3食物逐渐取代C4食物,在人类和家畜食谱中的地位不断上升直至占据主导。然而在这一过程中,主要家畜(猪狗牛羊)饲养方式转变的初始时间和确切过程尚不清楚。火石梁、缸缸洼遗址(约4100-3700 BP)正是认识上述问题的关键遗址。

文章对甘肃酒泉金塔火石梁、缸缸洼遗址2017年发掘出土的动物遗存材料开展了稳定碳氮同位素研究,结合15个直接碳十四测年结果,以及河西走廊地区已发表的史前时代动物遗存同位素数据,系统梳理了该地区史前时代主要家畜饲养方式转变的问题。结果显示,河西走廊地区主要家畜饲养方式转变的初始时间约为3850 BP,并且当地在青铜时代早期(约4000-3600 BP)出现了多样化的家畜饲养方式,即部分家养猪狗表现为C3信号、部分家养牛羊表现为C4信号,畜群的δ13C范围显著扩张,暗示了人群对家畜饲养方式的创新性探索,以期更好地适应河西走廊相对干旱、严苛的自然环境。同时,本文还尝试对羚羊相比其他野生食草动物摄入更多C4植物的现象提出了新的解释,即这些羚羊可能是受到人群种植的粟黍作物的吸引而在遗址附近生活、觅食,并被人类捕猎,这一现象被部分学者称为“无意中的引诱”,在生态学上体现了农业定居人群和周边野生动物间的互利互惠;但这一猜测还有待进一步证实。

图二 火石梁和缸缸洼遗址动物遗存碳氮稳定同位素分布图

3. Ma, M., Ren, L., Li, Z., Wang, Q., Zhao, X., & Li, R. (2021). Early emergence and development of pastoralism in Gan-Qing region from the perspective of isotopes. Archaeological and Anthropological Sciences, 13(6), 93. (SCI /SSCI/A&HCI)

介绍:本研究通过对新石器时代晚期至青铜时代甘青地区三个聚落遗址(山那树扎、金禅口、西城驿)的动物遗存进行鉴定和和碳氮稳定同位素分析,探讨了甘青地区早期畜牧业的出现历史和过程以及牛羊的饲喂策略。结果显示:甘青地区早期畜牧业的出现时间在距今4000年左右;牛羊主要在草原上放牧,以C3和C3/C4混合草类为食,与中原的牛羊饲喂策略有显著差异。除了气候原因以外,该区域先民长期的狩猎经验成为放牧牛羊能够融入当地农牧混合经济系统以及早期畜牧业出现的重要原因。此外,干旱地区野生草食动物δ15N值高于半干旱地区,表明动物δ15N值可能随干旱程度而变化。本研究不仅揭示了新石器时代晚期至青铜时代甘青地区畜牧和游牧活动的出现过程和发展动因,也为甘青地区先民食谱重建提供了氮基线。

图三 山那树扎和金禅口遗址动物群组合

图四 山那树扎、金禅口和西城驿遗址动物和人骨碳氮稳定同位素分布图

4. Chen, N., Ren, L., Du, L., Hou, J., Mullin, V. E., Wu, D., ... & Zhang, X. (2020). Ancient genomes reveal tropical bovid species in the Tibetan Plateau contributed to the prevalence of hunting game until the late Neolithic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(45), 28150-28159. (SCI)

介绍:史前人类向青藏高原扩散的历史,及其对动植物资源利用的方式是国际学术界关注的前沿和热点科学问题。兰州大学环境考古团队的研究显示粟黍农业人群在距今5200年前就已经从黄土高原向西扩散到青藏高原东北部,在新石器晚期大规模定居在海拔2500米以下的河谷地带,相关成果发表在Science、National Science Review等期刊。然而,与同时期黄河中下游地区动物遗存以家养动物为主不同,青藏高原东北部动物遗存以野生动物为主,显示狩猎活动在该地区动物资源利用的主导地位一直持续至约4000年前,其原因并不清楚。

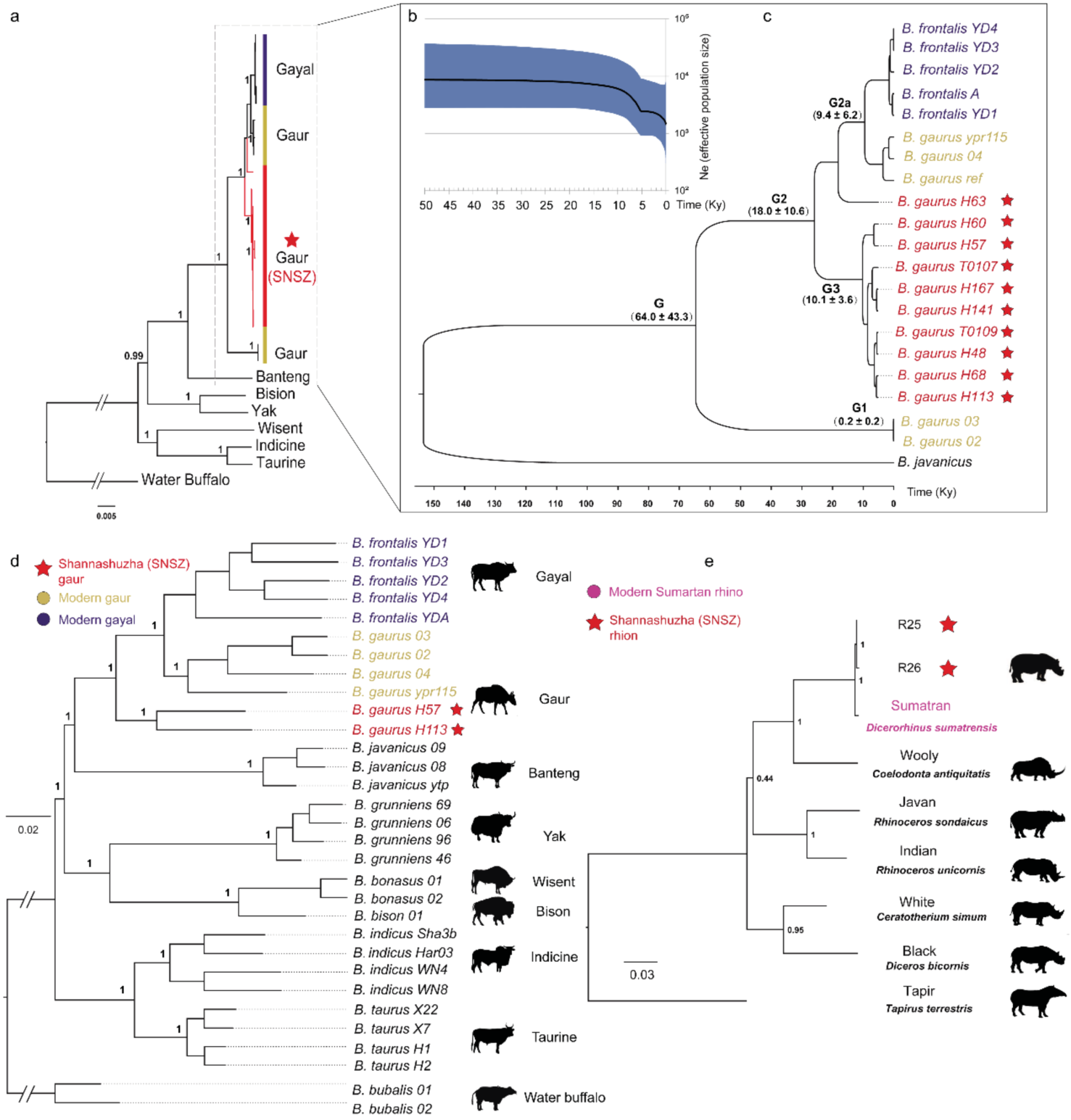

研究团队与甘肃省文物考古研究所合作,在位于青藏高原东北部的甘肃岷县山那树扎马家窑文化遗址(海拔约2300米,年代约距今5200年前)开展了系统的动物骨骼鉴定工作,发现野生动物遗存约占全部动物遗存数量的76%,植物考古资料则显示该遗址粟黍作物遗存占植物遗存的80%以上,说明粟黍种植和狩猎活动是该遗址先民获得食物资源的主要方式。该遗址出土的野生动物资源中出现了犀科、竹鼠、金丝猴等热带动物,以及无法鉴定到种属的大型牛科动物,此前青藏高原东北部的动物考古研究认为本地的野生牛科动物是新石器晚期重要的狩猎资源。

通过对山那树扎遗址出土的10个大型牛科动物骨骼的全基因组序列古DNA分析,发现其为现分布在北纬29°以南的热带动物印度野牛遗存。对2个犀科动物骨骼的线粒体DNA分析,显示其为苏门答腊犀牛的遗存。本研究显示在约5200年前这些现今分布在热带地区的野生动物扩散到青藏高原东北部,成为马家窑人群重要的狩猎资源。通过与古气候和考古研究成果的对比,研究团队提出约5200年前较高的夏季温度可能促使印度野牛和苏门答腊犀牛向北迁徙至青藏高原东北部,并促使该地区存在较高的野生动物多样性。这也为先民提供了丰富的狩猎资源,促使新石器晚期青藏高原东北部成为东亚地区最后的狩猎场所之一。此后在气候恶化和人类活动强度的双重影响下,青藏高原东北部野生动物多样性显著下降,牧业活动取代狩猎活动成为古人类获取肉食资源的主要方式。

本项研究是青藏高原首次牛科动物古DNA全基因组测序分析工作,将印度野牛分布的北界从此前的约29°N扩展至约34°N。研究团队提出中全新世适宜气候条件促进热带动物迁徙至青藏高原东北部,生物多样性优势促使该地区成为东亚最后的狩猎场之一,而距今五千纪后的气候冷干趋势和人类活动的叠加作用导致印度野牛等热带动物在青藏高原东北部消失,牦牛和黄牛逐渐成为重要的动物资源。

图五 山那树扎遗址出土印度野牛和犀牛的古DNA鉴定树状图

5. Ren, L., Dong, G., Liu, F., d'Alpoim-Guedes, J., Flad, R. K., Ma, M., ... & Chen, F. (2020). Foraging and farming: archaeobotanical and zooarchaeological evidence for Neolithic exchange on the Tibetan Plateau. Antiquity, 94(375), 637-652. (SSCI/H&HCI)

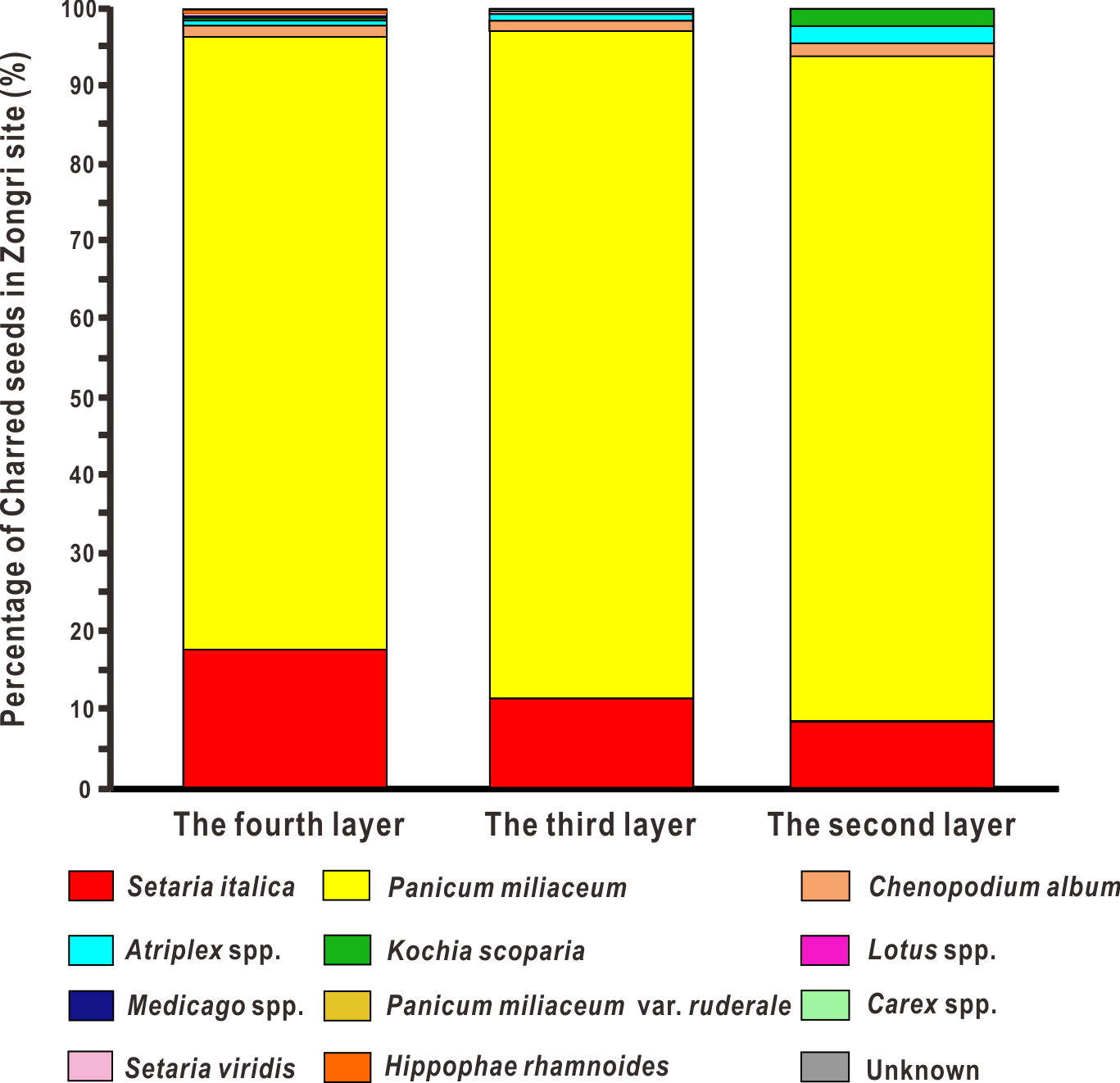

介绍:史前人类向青藏高原扩散的过程与动力的研究在近十年不断取得重要进展,兰州大学环境考古团队的研究显示青藏高原最早的人类活动可追溯至约16万年前,狩猎采集人群在高原人群的主导可延续至约5500年前,直到新石器农业人群扩散到高原东部的河谷地带,相关成果发表在国际顶级期刊《Nature》和《Science》上。然而,当农业人群扩散到青藏高原东北缘河谷后,与高原土著人群通过何种方式共存尚不清楚。宗日文化(距今约5600-4000年前)是青藏高原东北部的土著文化,其先民也是以狩猎采集人群后代为主。本研究在对宗日文化命名遗址—宗日遗址的小面积发掘基础上,开展了系统的动植物遗存鉴定和分析工作。研究结果显示野生动物遗存占动物总遗存比例的98%以上,唯一确定的家养动物是有狩猎功能的狗,显示狩猎是宗日先民的重要生计方式。然而,宗日文化地层中出土的植物遗存中,粟黍作物遗存达96%以上,远高于临近低海拔河谷同时期农业聚落的作物遗存比例,而宗日遗址因海拔高积温低并不适合粟黍种植。综合分析多种数据,本研究认为宗日先民摄食的粟黍主要是通过与临近区域马家窑文化的物物交换获得的,“蛋白质--碳水化合物”交换模式保障了在新石器晚期生业模式以狩猎为主的宗日先民和以粟黍农业为主的马家窑文化先民的共存。

图六 宗日遗址出土的植物遗存和动物遗存各种属柱状比例图