我校考古学人类骨骼考古最新研究成果

近年来,我校考古学教师贺乐天副教授在人类骨骼考古研究方面取得了一些重要的研究成果。主要有:

一.新疆哈密拉甫却克墓地相关研究

1. 贺乐天*,王永强,魏文斌. 新疆哈密拉甫却克墓地人的颅面部测量学特征. 人类学学报, 2022, 41(06): 1017-1027. (CSSCI)

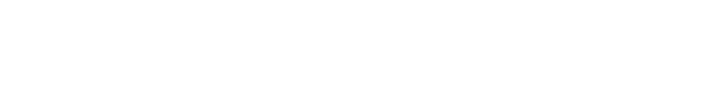

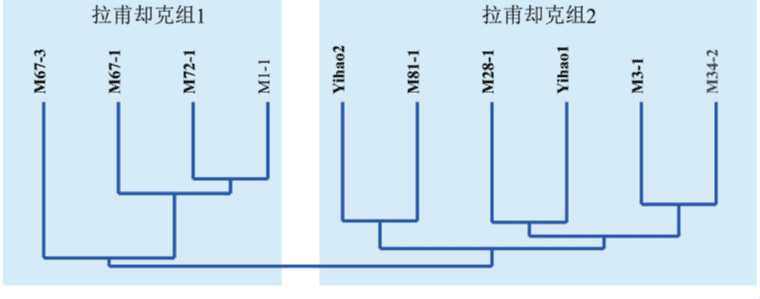

介绍:新疆地处欧亚大陆东西方交汇处,该区的人群迁徙、融合历程能够反映丝绸之路沿线地区不同族群的形成历史和多元文化的互动模式。拉甫却克墓地是东疆哈密地区首次发掘的历史时期墓葬群。研究基于该墓地10 例成年人颅面部测量数据,采用多元统计及生物距离的方法来评估拉甫却克墓地的人群结构,并对哈密绿洲地带青铜时代晚期到历史时期的人群变迁进行初步探索。结果显示:1)拉甫却克人群呈现出明显的异质性,既有与欧亚大陆东部人群颅面部特征相近的个体,也有表现出东西方混合特征的个体;2)青铜时代晚期至早期铁器时代(公元前2000 年至公元前1000 年),哈密人群在体质特征上存在连续性;而早期铁器时代到历史时期(公元前1000 年以后),随着欧亚大陆东部人群遗传贡献的增加,哈密人群体质特征发生明显变化。

图1 拉甫却克人群组内的聚类分析

图2 拉甫却克人群与周边古代人群颅骨测量数据的主成分分析图

2. Letian He,Cao HH.*, Wang YQ., et al. Human migration during the 7th to 12th centuries in the eastern Tianshan Mountains, American Journal of Biological Anthropology, 2023, 3, online. DOI: 10.1002/ajpa.24724. (SSCI/SCI)

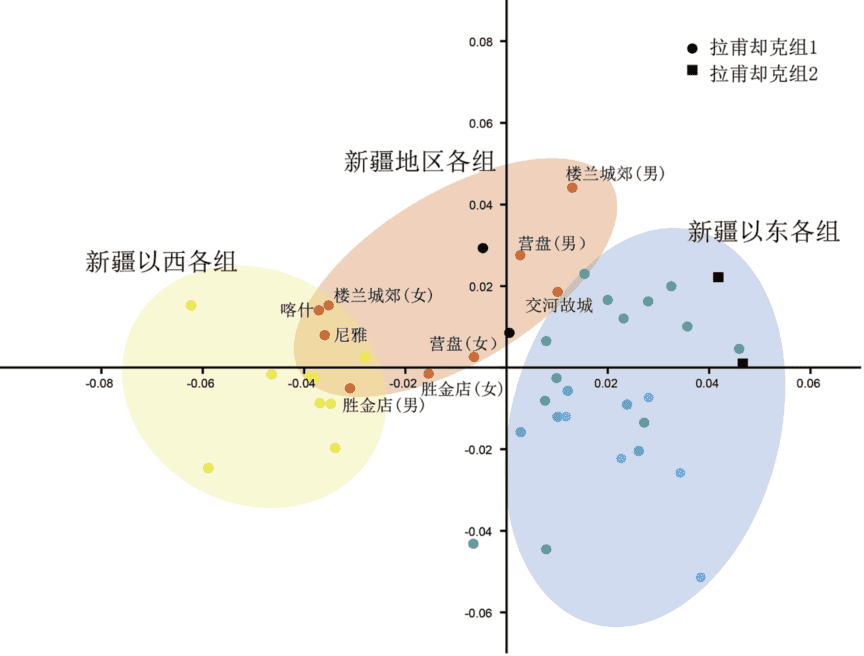

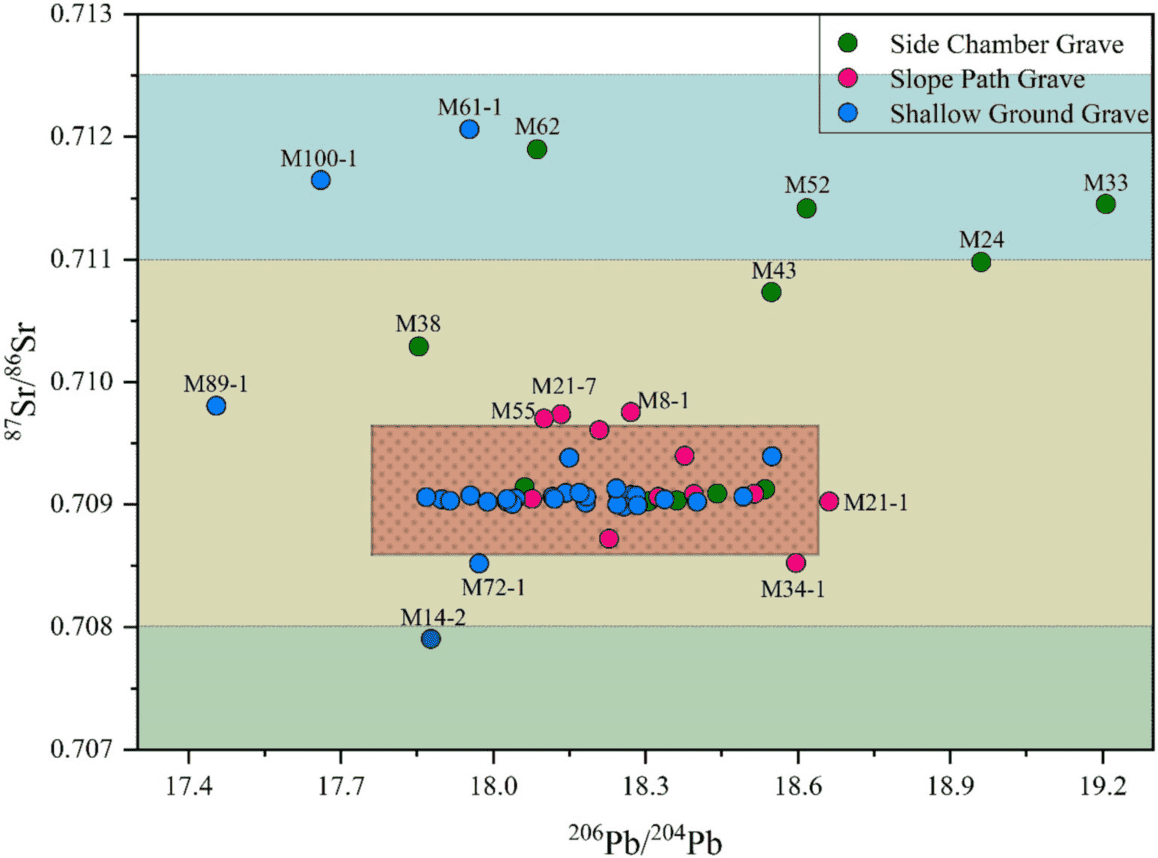

介绍:全新世中晚期的大规模人口迁徙对欧亚大陆民族和文化的塑造有着深远的影响,但是由于缺乏完整的历史文献、考古学资料和人类遗骸,对这一地区历史时期的人群迁徙活动及模式仍不清楚。本文采用多学科研究方法,对7-12世纪东天山地区拉甫却克人群迁徙的时空过程和影响因素进行了研究。结合人类骨骼考古学、AMS14测年,牙齿的锶同位素和铅同位素检测,揭示出拉甫却克人群在墓地的早、中、晚三期表现出不同的人群流动模式。

在早期(约7世纪初至7世纪中期),非本地居民所占比例最高(54.55%),墓葬资料则反映此时在保留当地传统的同时,也存在东西方文化的交流与融合。在中期(7世纪中期至8世纪中期),这一比例有所下降(30.77%),而唐文化对该地区产生了强烈影响。10世纪以后,外来人口比例再次下降(16.13%),墓葬资料则更多反映了高昌回鹘的文化特点。结合历史学和考古学背景,地缘政治应是7 - 12世纪东天山地区拉甫却克人群迁移行为的重要影响因素。

图1 拉甫却克墓地的地理位置

图2 Sr-Pb同位素测试结果

二.新疆山普拉墓地相关研究

1. Haijun Li, Letian He*, Victoria E.Gibbon, Xiaoyong Xiao, Bo Wang. Individual centered social-care approach: Using CT to assess a traumatic brain injury in an Iron Age individual from China. International Journal of Osteoarchaeology, 2021, 31: 99-107. (SSCI/SCI)

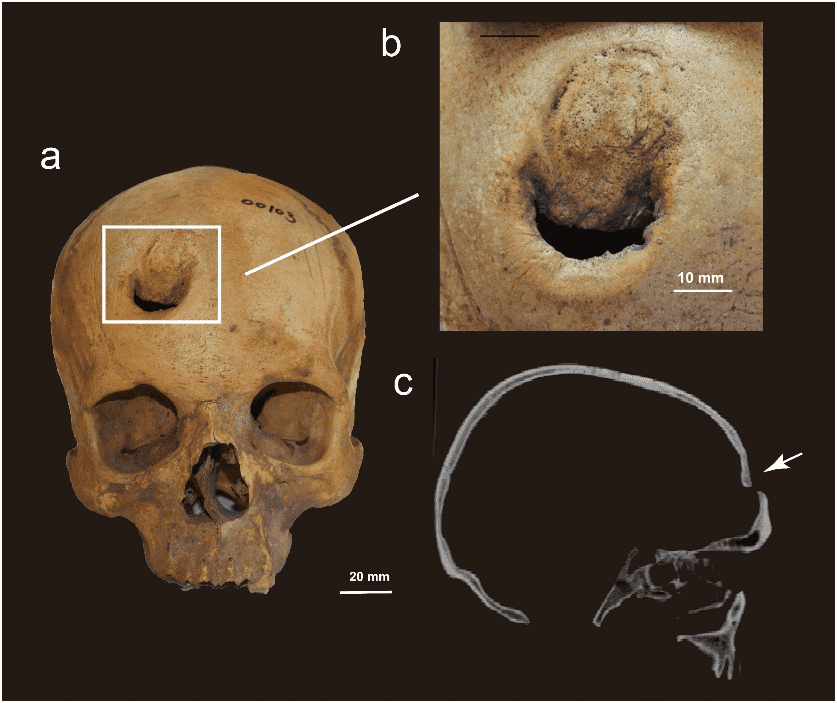

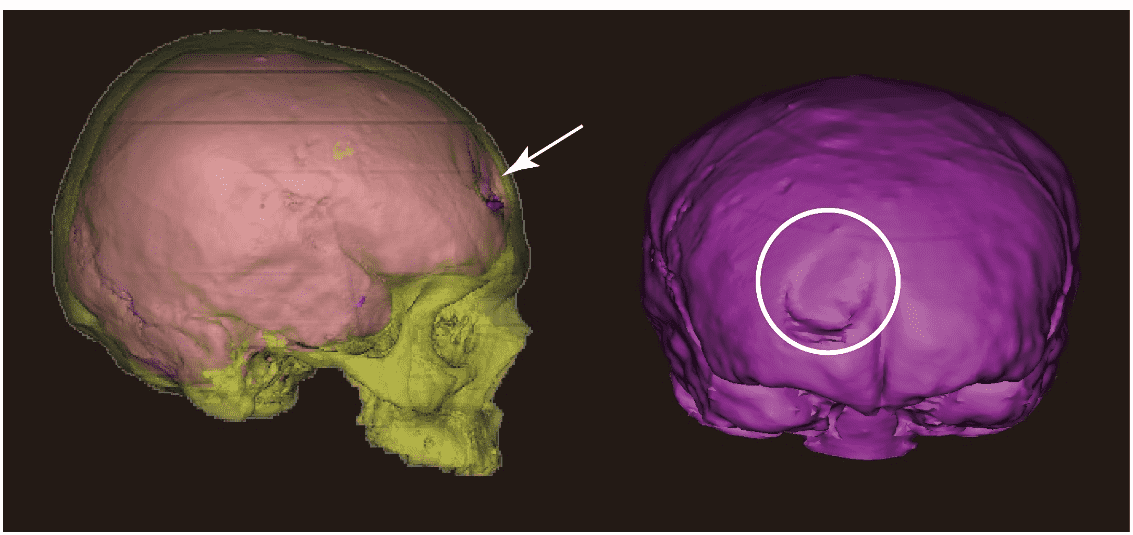

介绍:创伤研究是生物考古学的重要内容,而颅骨创伤更是研究人与人之间暴力冲突的重要指标。以往相关研究通常更关注头骨创伤在人群中的发生频率,并以此探讨人群内部或人群间的暴力行为,但对头骨创伤所导致的后果及受伤个体与周围社会的相互影响的进一步讨论则较少涉及,特别是考虑到一些头部的创伤会导致大脑的损伤。新疆洛浦县山普拉墓地位于塔里木盆地南缘的和田河绿洲,是发现于丝绸之路南道的汉晋时期重要墓葬。本研究使用肉眼观察和CT扫描(颅内模复原)对该墓地中编号为山普拉I M2:103 的头骨进行了研究,并采用“护理指数(Index of Care)”来进行有关创伤和创伤后护理的进一步分析。研究表明该个体遭受了一次严重的死前颅骨创伤,并导致了脑部损伤。另外,通过分析可知,该个体在受伤后得到的日常护理包括短期的基本需求,如伤口处理,营养支持等;同时,该个体也极有可能接受了长期的对于认知障碍个体重新融入社会的支持。

图1 M2:103个体额骨上的钝器伤

图2 M2:103个体头骨的3D复原及颅内模复原

2. Letian He*, Victoria E.Gibbon, Xiaoyong Xiao, Bo Wang, Haijun Li. Metastatic cancer along ancient Silk Road: A possible case from Xinjiang (China). International Journal of Paleopathology, 2022, 37: 23-29. (SCI)

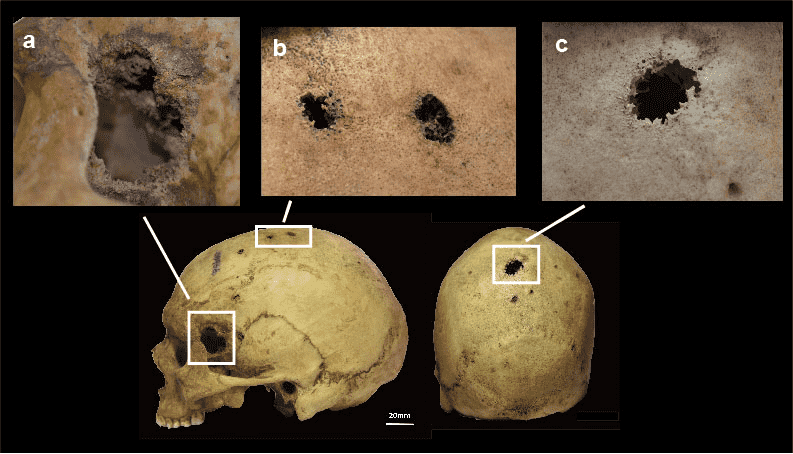

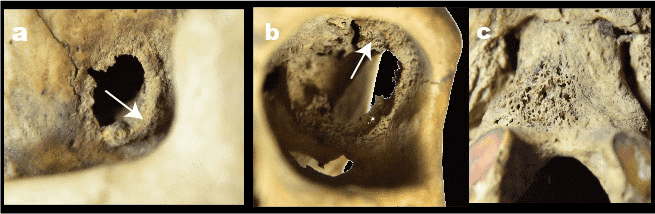

介绍:恶性肿瘤,特别是转移癌类疾病的古病理学证据在中国非常罕见。本文以一例出土自新疆南部和田地区山普拉墓地的成年男性头骨标本(#00106)为研究对象,对其进行了肉眼观察和放射学(CT)评估。该头骨上可见多个尺寸不一的溶解性病变,病变边缘不规则,呈“虫蚀状”;CT扫描显示病变起源于板障,并存在“纽扣状死骨”。通过鉴别诊断,确定上述病变与转移癌导致的骨骼损伤高度一致。本文扩大了我们对中国西北地区古代人群恶性肿瘤的认识,探讨了和田地区恶性肿瘤发生的可能危险因素,以及骨转移癌对个体的可能影响。

图1 106号个体颅骨上的多发溶解性病变及病变特征

兰州大学以往在人类遗骸为研究对象的人类骨骼考古学方向涉猎较少,这一系列研究从考古学的主体——“人”的角度探讨我国西北地区古代人群的迁徙及适应行为,为复原古代社会提供了新角度和新认识。