文章转载自公众号 中国社科院考古所中国考古网 链接:闫红贤 陈洪海 | 甘青地区史前时期筒状臂饰初步研究 (qq.com)

本文所指的甘青地区主要为甘肃省大部分地区、青海省东部及宁夏南部地区。区域内史前文化发展阶段可划分为马家窑文化、齐家文化和青铜时代诸文化三个时期[1]。甘青地区史前时期的物质文化遗存研究著述甚丰,其中陶器出土数量大,延续时间长,文化面貌丰富,是研究和关注的重点,而装饰品的研究相对薄弱。实际上,装饰品不仅反映出当时的生产和生活状况,而且也体现着先民的审美观念等精神文化生活。在考古研究中,装饰品在某些方面具有同陶器类似的功能。本文以甘青地区史前时期颇具特色的筒状臂饰为例,依据考古材料,对其时代特征和空间分布、反映的审美观念、制作工艺及体现的文化交流等问题进行初步讨论,以期多角度认识区域内史前时期的文化面貌。

筒状臂饰是史前时期较为流行的一类饰品,多穿戴于臂部,整体形态呈圆筒形,一般来说其高与孔径之比应大于0.5。这类饰品在甘青地区史前时期发现较多,同德宗日[2]、贵南尕马台[3]、民和阳山[4]、乐都柳湾[5]、尖扎砂料场[6]、民乐五坝[7]、永昌鸳鸯池[8]、固原店河[9]、张掖西城驿[10]、临潭磨沟[11]、庄浪徐家碾[12]、大通上孙家寨[13]、岷县占旗[14]和合水九站[15]等遗址或墓地均有发现。下面对其中出土背景明确、保存较好且有图文信息者进行初步讨论。按照形体差别可分为三种类型。A类 单体类。为筒状臂饰的主要类型,整体呈直筒状,横截面为圆形。依材质差异又可分为三类。Aa类 骨质。宗日M322人骨左前臂套1件筒状骨臂饰,表面粘嵌200余片细小的绿松石片。长14、直径7.5厘米(图一,1)。宗日M252亦出土同类型臂饰,但未粘贴绿松石片。

图一 A类筒状臂饰

Ab类 陶质。宗日M299墓主人左前臂套1件陶质筒状臂饰,也粘嵌绿松石片,尺寸与M322一致(图一,2)。Ac类 石质。鸳鸯池M127出土1件,戴在墓主人右臂上。白云石,通体磨光,在破裂处两侧有10个对称分布的圆形小孔,以作穿补后使用。长16、直径8.7厘米(图一,7)。宗日M247:7(图一,3)、阳山M60:27(图一,4)、柳湾M619:16(图一,5)、阳山M147:23(图一,6)及尖扎砂料场M11出土的筒状臂饰均属于此类。B类 分体类。由长短和宽窄不一的骨片竖向绑缚缀合成为臂饰,多数骨片器表有刻槽,一侧或两侧有锯齿,打磨较规整。根据骨片尺寸大小及刻槽与否的差异,可进一步分为三类。Ba类 长条形骨片,尺寸较大。宗日M130:4,骨片分为两种,一种较窄,两侧有锯齿,两端有两三道平行刻槽,长11.3~14.2、宽0.8~1.2厘米;另一种稍宽,表面刻三角纹,两端也有三道近平形刻槽,长14.8、宽2~4厘米(图二,1)。从骨片的尺寸来看,缀合成的筒状臂饰高约14、直径约7厘米。尕马台T14②:6亦属于此类,不过目前仅发现两侧带齿的骨片,残长4.4厘米(图二,2)。

图二 Ba类和Bb类筒状臂饰及骨片

Bb类 由打磨规整的窄长条形骨片构成,多数宽度不足1厘米。骨片之间尺寸差别不大,且不见刻槽与纹饰。鸳鸯池M58出土的筒状臂饰是用26根长15、宽0.7~1.4厘米的骨片组成(图二,3)。五坝M44:18用24根长约16.5、宽0.3~1.1厘米的窄薄骨片粘接在胶状物上佩戴(图二,4)。这些骨片缀合紧密,排列整齐。Bc类 由体形较小的骨片组成,长度多数不超过4厘米,宽度多不足1.5厘米,这些骨片均有刻槽或锯齿。宗日M132:13,骨片整体呈长条形,有些一侧刻齿,有些两侧刻齿。锯齿圆钝,且比较稀疏。部分器表刻槽但两侧无锯齿。骨片长2.9~3.4、宽0.2~0.7、厚约0.1厘米(图三,2)。这些短小的骨片或骨条,缀合少则3组,多则10余组较短的臂饰,构成尺寸较大的筒状臂饰。如尕马台M24人骨左手腕带有3串骨腕饰,由320片骨片组成(图三,1)。其直径与Ba类大致相同,只是骨片或骨条体量更小,数量更多。尕马台M31:3、西城驿M11:4、西城驿M11:6、柳湾M680:7、柳湾M607:6和店河M2出土的骨片等均属于此类(图三,3~11)。

图三 Bc类筒状臂饰及其骨片

C类 半合体类。横截面呈“C”字形,未闭合。根据材质差异,又可分为两类。Ca类 骨质。磨沟M303:B13,圆环状,器身扁平,两端有穿孔,器表局部残损。高5.9、直径6.5、壁厚0.2厘米(图四,1)。

图四 C类筒状臂饰

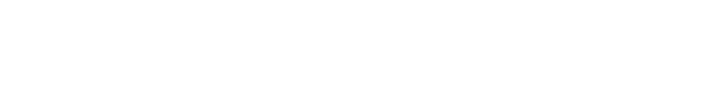

Cb类 铜质。徐家碾M71下:21,戴在二次葬人骨右侧肱骨上。为长方形铜片卷成的圆筒,一端直径略大于另一端,锈蚀较为严重。外壁中间有一圈凸弦纹,可能起加固作用。器表有铸造时留下的砂眼。高约5.4厘米,两端口的直径分别为5.8、5.3厘米,壁厚约0.1厘米(图四,2)。磨沟M786:B2(图四,3)、占旗M4:8(图四,4)、占旗M10:5(图四,5)和上孙家寨M875:4(图四,6)及九站M49:15等均属于此类。此外,在合水九站遗址还有1件青铜质筒状臂饰(M20:13),为一完整的空心铜管,不见明显的接缝。高11.2、直径6.5、壁厚0.09厘米。中间部位起脊,起定型加固作用。这件器物不同于同一基地中的Cb类筒状臂饰,形制反而更接近A类筒状臂饰,颇有复古之风。由于仅有1件,故本文不对其进行类型划分,但仍列于此以作说明。宗日墓地M322和M299分别出土Aa类和Ab类筒状臂饰,同出的有较典型的马家窑文化泥质彩陶罐和宗日式夹砂彩陶,发掘者将其年代定为第一期第1段[16],相当于马家窑文化马家窑类型时期,这两类臂饰在其他阶段暂未见到。鸳鸯池墓地为半山类型向马厂类型过渡阶段[17],阳山M147、M60、M68等几座墓葬中出土的施黑彩或红黑双彩的彩陶壶、彩陶盆,年代为半山类型时期[18]。柳湾M619和M1366分别为马厂类型和齐家文化时期。因此,Ac类筒状臂饰年代应从半山类型时期延续至齐家文化。宗日M130未出土可判断年代的陶器,而尕马台T14第2层出土的施黑红复彩且带锯齿纹和圆圈纹的彩陶,以及施紫红彩的宗日式陶器,年代属马家窑文化半山类型[19]。故Ba类筒状臂饰的年代大致与此同时。五坝墓地M44出土带黑红腹彩锯齿旋涡纹的彩陶罐,发掘者将该墓葬定为半山类型时期[20]。鸳鸯池墓地的年代前已述及,属于半山类型向马厂类型过渡阶段。西城驿M11为马厂晚期阶段。因此,Bb类筒状臂饰的使用年代可能在半山—马厂类型时期。柳湾M680和M607为马厂类型墓葬。店河M1、M2所见大双耳罐属于齐家文化陶器,但是墓地亦出土半山—马厂类型彩陶,其年代应该略早于齐家文化[21]。尕马台M24、M31出土青铜指环,发掘者认为其属于齐家文化[22]。因此,Bc类筒状臂饰应该流行于马厂类型至齐家文化时期。Ca类筒状臂饰目前仅在磨沟墓地M303有发现,该墓偏室中出土的双耳罐已经有了马鞍口的特征,年代应该在齐家文化最晚期阶段,是探索寺洼文化来源的重要线索[23]。徐家碾M71、占旗M4、占旗M10、磨沟M786及九站M20、九站M49均属寺洼文化墓葬,上孙家寨M875为卡约文化墓葬。故Cb类筒状臂饰流行于青铜时代,具体而言是寺洼文化和卡约文化。根据以上分析,将各类筒状臂饰的出现和延续时间列为表一。据此可以初步梳理出筒状臂饰的发展脉络。

马家窑类型时期筒状臂饰数量和种类都比较少,仅见骨质的Aa类和陶质的Ab类两种。半山—马厂类型时期,前期的Aa类和Ab类不见,新出现Ac类和B类筒状臂饰。这一阶段是甘青地区筒状臂饰数量和种类较多的时期。齐家文化时期,零星见Ac类和Bc类筒状臂饰,晚期阶段新出现Ca类筒状臂饰,其他各类筒状臂饰不见,整体数量较上一阶段明显减少。青铜时代诸文化时期,青铜质的Cb类筒状臂饰开始取代前期各类型筒状臂饰。不过目前仅在寺洼文化和卡约文化有发现。筒状臂饰在甘青地区的分布范围较为广泛,从空间位置来看,共和盆地和河湟地区是两个主要分布区,陇南地区、河西走廊等地也有少量分布(表二)。

共和盆地是甘青地区筒状臂饰最早出现的区域。马家窑文化时期,以宗日墓地和尕马台墓地为代表,出土A类和Ba类筒状臂饰。齐家文化时期,筒状臂饰的类型和数量急剧减少,仅见Bc类筒状臂饰。青铜时代该地区暂未发现筒状臂饰。河湟地区是甘青地区筒状臂饰另一个主要分布区。马家窑文化半山—马厂期,民和阳山墓地和柳湾墓地发现Ac类筒状臂饰,并延续至齐家文化。Bc类筒状臂饰在该地区出现较早,以柳湾墓地为代表,从马厂期到齐家文化均有发现。青铜时代,上孙家寨墓地发现数件卡约文化时期的Cb类筒状臂饰。除以上地区外,民乐五坝和永昌鸳鸯池也出土了Bb类筒状臂饰,为甘青地区仅见。这两个地区一般被认为是马家窑文化半山类型分布区的西缘[24],这些臂饰可能是该地区人群进行的仿制。西城驿M11出土的Bc类筒状臂饰与柳湾墓地M607所见基本一致,而该墓中出土的彩陶多被认为是马厂类型的西渐所致,所以,本质上来讲该墓葬还应该属于河湟地区马厂类型文化范畴。陇南地区是另一个值得关注的区域,该地区在早期阶段未发现筒状臂饰。但是齐家文化晚期阶段,磨沟墓地出现Ca类筒状臂饰,随后寺洼文化阶段出现了青铜材质的Cb类筒状臂饰,在占旗墓地、徐家碾墓地和九站墓地等寺洼文化墓葬中也有发现。这类器物是在多种文化因素的影响而产生,下文会详细论述。单体类筒状臂饰在东部仰韶文化区比较常见,类似于Aa类和Ac类的筒状臂饰在陇东地区的大地湾遗址第四期遗存[25]和师赵村第五期遗存[26]中均有发现,其年代大致相当于庙底沟文化时期(图五,1~3)。如果再往东看,关中地区的扶风案板遗址[27]、半坡遗址[28]和鱼化寨遗址[29]等仰韶文化中晚期遗存中,陶质筒状臂饰更是普遍见到,且整体形态与甘青地区所见较为相似(图五,4、5)。从陶器的视角来看,马家窑文化彩陶受仰韶文化的影响而产生已被普遍认可[30]。通过对甘青地区史前时期筒状臂饰的分析,仰韶文化对甘青地区的影响除彩陶之外,应该还包括审美观念,装饰品尤其是筒状臂饰就是代表。另外,甘青地区马家窑文化时期的陶环、石环数量远多于筒状臂饰,分布范围更为广泛和密集,说明了后者的流行程度远不如前者,这一特点也与仰韶文化相似。所以甘青地区单体类筒状臂饰的来源应该也是仰韶文化区。还应该注意到,筒状臂饰传入甘青地区以后也有了一些新变化。

图五 仰韶文化区出土的筒状臂饰(1、2为石质,余为陶质)

首先,材质的变化。仰韶文化所见的筒状臂饰以陶质为绝大多数,且不少在器表还装饰弦纹、刻划纹等纹饰,骨质和石质数量极少。而甘青地区所见的陶质筒状臂饰仅在较早的马家窑类型时期有零星发现。进入半山时期,则以石质为主,共和盆地和河湟地区所见均属于此类。根据目前已公布的资料,甘青地区Ac类筒状臂饰石质以白色或灰白色大理石为主,这是甘青地区筒状臂饰较突出的特点之一。其材质的选用应该不是偶然,很可能与白石崇拜紧密相关。作为氐羌系统人群的精神文化信仰,白石子随葬已经被不少学者关注[31]。Ac类筒状臂饰有意使用白色大理石,应该与墓葬中随葬白石子一样都是白石崇拜的重要的体现。其次,出土背景的差异。甘青地区的筒状臂饰,无论在哪一个阶段,均以出土于墓葬中为绝大多数。当然这并不能说明筒状臂饰在甘青地区为逝者独享,如阳山所见的Ac类筒状臂饰制作精良,有明显的使用痕迹。鸳鸯池所见筒状臂饰上有成对的穿孔用于修补缀合,也说明这类臂饰在实际生活中亦有穿戴。仰韶文化的筒状臂饰多见于居址或文化层中,墓葬中反而绝少见到。这一差别启示我们,筒状臂饰在传入甘青地区后功能有了变化,除了日常佩戴装饰之外,在丧葬习俗中也扮演有重要的角色。墓葬中出土的背景,更进一步印证了其与氐羌系统人群白石崇拜信仰的关联性。最后,形态的差异。仰韶文化所见的筒状臂饰直径大致在5~6厘米,且器壁较厚,高度一般在6厘米左右[32],高与直径之比多不大于1。而甘青地区筒状臂饰的直径多为7~8厘米,高度为7~16厘米,高与直径之比多大于1,甚至接近2,这可以反映两个问题。第一,佩戴的人群。仰韶文化区未见到明确的套在人臂部的例子,秦小丽先生考虑到其直径较小,认为是小孩或者未成年人的配饰[33],此说有一定道理。甘青地区的筒状臂饰直径稍大,墓主人可辨别的都是成年人,且男性略多于女性。因此,直径尺寸的大小或许是区分使用人群年龄的指示之一。第二,高与直径之比的大小,直接体现在筒状臂饰的整体形态上。甘青地区的筒状臂饰整体修长,加上采用大理石制作,加工精细,少数还粘贴绿松石。因此,视感要胜于仰韶文化区的同类臂饰。这一方面对加工工艺有较高要求,另一方面也反映出甘青地区部分人群对筒状臂饰的特殊喜爱。筒状臂饰在川西北地区也有发现,如马尔康哈休[34]、茂县营盘山[35]和姜维城[36]等新石器时代晚期遗址都有出土(图六,1~5)。值得注意的是,川西北地区的筒状臂饰也多以白色大理石制成,这一点与甘青地区一致。川西北这几处遗址的年代可早至马家窑类型时期,此时川西高原与马家窑文化有较频繁的文化交流[37],或许可以认为两地区人群的审美观念有相似之处。不过区域间的筒状臂饰也有明显差异,如川西北地区所见臂饰整体形态较矮,基本呈亚腰形,材质均为石质,陶质和骨质未见到,而且从出土背景来看,集中于遗址的文化层中。这当然与区域内早期墓葬发现较少有一定关系,但也可能是川西北地区早期人群文化传统的反映。

图六 川西北地区出土的石质筒状臂饰

B类筒状臂饰在仰韶文化区未曾见到,应该是甘青地区人群的创新。构成这类筒状臂饰的骨片,除甘青地区外,目前仅在西藏卡若有发现,年代为马家窑文化中晚期[38]。带锯齿的骨片与柳湾墓地所见几无差别,很可能是与甘青地区文化交流的结果。反映出两地区可能有共同的审美意识和工艺制作水平,也体现着青藏高原东部文化、人群之间的密切联系[39]。不过卡若遗址出土的带锯齿骨片数量极少,说明该地区人群对其接受程度较低。寺洼文化和卡约文化中较多见的Cb类筒状臂饰,一般为薄体的铜片制成,很好地利用了青铜的延展性。关于其来源,杨谊时曾指出是由河西走廊、新疆地区和欧亚草原地区文化东进输入的物品[40]。不过这些区域的考古材料中未见到相同或类似的器物,所以这类臂饰可能并非由北方草原地带直接输入。磨沟M303年代为齐家文化晚期阶段,所见的Ca类筒状臂饰为骨质,年代早于寺洼文化和卡约文化,但形制与后者几无差别。需要注意的是,这类臂饰横截面为“C”形。如果忽略筒状的整体形态,则不闭合的铜镯或耳环在青铜时代至铁器时代的北方草原和新疆地区都比较流行。因此,Cb类筒状臂饰应是融合本地区筒状臂饰的传统和北方草原地区的文化因素而产生。从出现时间来看,C类筒状臂饰始见于齐家文化晚期阶段,而此时河西走廊西端正是四坝文化的兴盛时期。该区域西城驿文化到四坝文化各阶段与欧亚草原关联紧密,冶金技术较为发达,与齐家文化共同形成“西城驿—齐家冶金共同体”[41]。齐家文化青铜遗存中除了有明显北方草原特色的喇叭口耳环、塞伊玛图尔宾诺文化的倒钩铜矛等典型文化因素之外,还结合自身的文化传统与审美进行了创新,半合体类筒状臂饰即是其代表之一(图七)。

图七 甘青地区Cb类筒状臂饰形成过程示意图

青铜时代以来,以兵器和装饰品为代表的文化因素沿青藏高原东缘自北向南的传播更加频繁,空间上可达滇西北甚至中南半岛地区[42]。Cb类筒状臂饰也是甘青地区向西南传播的文化因素之一。这类臂饰在川西、滇北地区殊为流行,炉霍卡莎湖[43]、宝兴汉塔山[44]、茂县牟托一号石棺墓[45]、茂县石棺墓[46]和剑川鳌凤山[47]等青铜时代和早期铁器时代的墓葬中也有大量出土(图八,1~6)。其流行程度远超甘青地区,数量众多,从茂汶地区到滇西北地区均有发现。汉塔山、卡莎湖所见的筒状臂饰与磨沟和占旗墓地出土的Cb类筒状臂饰形体几乎一致。不过西南地区的铜质筒状臂饰也有新的变化,如整体形态更加修长,大者长度有20余厘米,穿套在臂部后防护功能更强。鳌凤山M210所见的由4组较窄臂饰构成较高直筒状臂饰的形式与甘青地区Bc类臂饰的组合方式一致。部分臂饰还镶嵌绿松石,“金镶玉”的组合对加工技术要求更高,且更具视觉冲击力,是墓主人地位和权力的象征。还需要注意的是,西南地区的青铜质筒状臂饰延续到战汉时期,而且出现年代要略晚于甘青地区,中间有缺环。这种差异不仅表现在筒状臂饰上,在双耳罐、石棺葬等典型文化因素上也有体现,其原因尚需进一步思考,但是两地区之间文化因素的相似性是很明显的。

图八 川西、滇北地区出土的铜质臂饰(臂护)

对筒状臂饰出土位置的分析,有助于我们更深入认识其功能。由于甘青地区史前文化中流行二次扰乱葬[48],很多墓葬中的人骨或随葬品都发生了移位,这里仅对其中原始埋葬情形清晰的墓葬进行分析与讨论。出土筒状臂饰的墓葬中未经过扰动者,共计6座,所见臂饰均在尺骨、桡骨位置。前述宗日M322、宗日M299、尕马台M24、鸳鸯池M58、五坝M44和西城驿M11就是代表(图九,1~4)。不仅是甘青地区,黄河中游陶寺文化墓地所见的镶嵌绿松石筒状腕饰的原始穿戴位置也是在前臂部或者腕部(图九,5、6)。基于以上分析,可以判断筒状臂饰应该是佩戴在前臂部位。

图九 筒状臂饰原始穿戴位置

从使用方式来看,筒状臂饰的功能应该与璧、环类器物一样,属于肢体的装饰品,这也是称其为“臂钏”或“臂穿”的原因之一。其中,Ac类筒状臂饰加工较为精细,制作需要消耗更多的劳动力。加上出土这类臂饰的墓葬,或有葬具,或有精美的彩陶、陶鼓等同出。因此,它应该是墓主人身份、地位和权力的象征,甚至具有“礼器”的功能[49]。结合出土背景和精细化加工方式,Ac类筒状臂饰在制作初始,可能就被赋予了礼仪的内涵,这在石料与色泽的选择上也有明显的体现。青铜时代的Cb类筒状臂饰,为青铜质地,延展性较好。数量较少,并非普通人群能够拥有。徐家碾墓地和占旗墓地其与铜戈等兵器同出,发掘者称其为“臂护”,认为具有防护的功能[50],结合西南地区的考古发现来看,此说基本可从。可以看出,筒状臂饰集装饰、礼仪与防护功能于一体,只是在不同的文化发展阶段,被赋予的功能和内涵略有差别。从形态来看,石质筒状臂饰在制作时对中孔的加工工艺要求很高,这种工艺在仰韶文化区尚未见到。而高度为10余厘米的直筒状石器,很容易使我们联想到良渚文化的玉琮和红山文化的斜口筒形玉器。良渚文化玉琮中孔的钻孔方式,一般认为是采用管钻法单面或者对钻而成[51]。红山文化斜口筒形玉器的加工方式是先在一侧以桯钻法钻一长孔将器体穿透,再以线切割法由两边掏出大孔[52]。因此,器物的内壁经常能见到线切割留下的弧线。甘青地区马家窑文化时期的玉石器数量很少,其加工工艺问题更是鲜有涉及。齐家文化玉器的加工工艺关注较多,就钻孔工艺而言,学者依据在民和喇家、会宁油坊庄等遗址发现的玉琮芯,认为其制作方式与良渚文化玉琮一致,也是由单面或对钻而成[53]。Ac类筒状臂饰的质料多为大理石,硬度远低于软玉。其中孔圆正,器壁厚度较均匀的特点,与玉琮的形态一致,而与红山文化斜口筒形玉器的工艺特点差别较明显。因此,这类臂饰的钻孔工艺也是用管钻单面或对钻钻出中孔,后打磨加工。这一过程包括坯料选择、切割、钻孔和打磨修整等多项步骤,有必要深入讨论,这对于齐家文化玉器加工工艺及其来源问题的研究有一定启示。如果说甘青地区A类筒状臂饰是从仰韶文化传播而至,那么会发现,从陇东到兰州附近区域,马家窑类型时期未见到这类臂饰,反而是在更偏西的共和盆地宗日墓地中首先见到,这一现象值得思考。甘青地区筒状臂饰绝大多数出土于墓葬中,兰州附近发掘的马家窑类型时期的墓葬屈指可数。因此,现阶段的考古材料有可能制约着对其分布的判断。但是从长时段的视角观察,整个马家窑文化时期的筒状臂饰都主要分布在共和盆地和河湟地区。半山—马厂类型时期,河西走廊东端的永昌、民乐和张掖地区才零星出土Ac类、Bb类和Bc类筒状臂饰。结合时空分布,可大致勾勒出A类和B类筒状臂饰的传播线路:马家窑类型时期传入共和盆地,被该区域部分人群接受,半山—马厂类型时期产生了B类筒状臂饰,对邻近的河湟地区影响颇大,但对陇东到兰州一线马家窑文化分布区的影响始终有限。这似乎表明共和盆地和河湟地区人群对这类臂饰的接受程度更高一些,抑或说明在其精神文化生活中占有特殊地位,而这种特点在以兰州为中心的马家窑人群中不那么明显。考虑到偏东部的马家窑文化在西进过程中,通过河湟地区与共和盆地的宗日人群存在着“彩陶贸易”[54]。那么合体类筒状臂饰在共和盆地的出现,说明前者可能充当了“中间者”的角色,将这种直筒状装饰品的使用观念从早先的仰韶文化区,传播到了共和盆地。”这一方面说明了所谓“彩陶贸易”线路上交易的产品是多元和丰富的,另一方面筒状臂饰的空间分布态势或许还代表着河湟地区及共和盆地人群与兰州及以东地区人群在审美观念或宗教信仰方面的某些区别。甘青地区的筒状臂饰可分为单体类、分体类和半合体类三种。其中,A类筒状臂饰作为仰韶文化晚期向西传播的文化因素,在马家窑类型时期首先出现在共和盆地。该区域人群对筒状臂饰表现出了特殊的喜爱,不仅加工更为精细,还对器类进行了创新。B类筒状臂饰就是共和盆地人群独创的一类饰品,最早出现于半山类型时期,延续至齐家文化偏早阶段。这两类筒状臂饰流行于共和盆地和河湟地区,但在兰州以东的马家窑文化区却十分罕见,反映出不同地区人群在审美观念等方面的差异。齐家文化晚期,伴随着“西城驿—齐家冶金共同体”的兴起,金属冶铸技术在甘青地区快速发展。Cb类筒状臂饰正是在此基础上,吸收融合来自北方草原地带的文化因素,取代了早先各类筒状臂饰,在青铜时代的寺洼文化和卡约文化中比较流行,并对川西和滇北地区也产生了较大影响。从出土情形来看,甘青地区的筒状臂饰不只用于穿戴装饰。例如部分筒状臂饰表面粘贴有绿松石,可能是为了表现墓主人的身份或者财富。Ac类筒状臂饰对加工工艺要求较高,器型精致,在葬仪活动中充当着“礼器”的角色。有意选用白色大理石制作,则可能是白石崇拜的体现。青铜时代流行的Cb类筒状臂饰,也是墓主人身份和地位的象征,加之多与兵器等共出,因此一定程度上还兼有防护的作用。以上现象反映出在不同文化发展阶段,筒状臂饰的功能和内涵也有多元与复杂的特征。

作者:闫红贤 陈洪海(西北大学文化遗产学院)